子どもの上手な叱り方ガイド

子育てをしていると、子どもを叱らなければならない場面に必ず遭遇します。しかし、「どう叱ればいいのかわからない」「つい感情的になってしまう」「叱っても効果がない」など、多くの親が叱り方に悩んでいるのが現実です。

叱り方一つで、子どもの成長や親子関係に大きな影響を与えます。この記事では、子どもの心に響く効果的な叱り方と、避けるべきNG行動について詳しく解説します。

子供が思った通りに動いてくれないとイライラして怒ってしまいがちですが、この記事にあるようにうまく叱ることで子供の成長を促していきたいと思いました。

まだまだ冷静になって対処するのは難しいですが一緒に頑張っていきましょう(‘ω’)

「叱る」と「怒る」の違いを理解しよう

多くの親が混同しがちな「叱る」と「怒る」の違いを明確に理解することが、効果的な叱り方の第一歩です。

「叱る」とは

- 目的:子どもの成長を促すため

- 感情:愛情を基盤とした冷静な状態

- 内容:具体的な行動に対する指導

- 結果:子どもの理解と行動改善

「怒る」とは

- 目的:親の感情を発散するため

- 感情:イライラや怒りなどの負の感情

- 内容:子どもの人格を否定することが多い

- 結果:子どもの萎縮や反発

効果的な子育てのためには、「怒る」のではなく「叱る」ことが重要です。

子どもを叱るべき場面

すべての行動を叱る必要はありません。以下のような場面では、適切に叱ることが子どもの成長につながります。

1. 安全に関わる行動

- 道路への飛び出し

- 高いところから飛び降りる

- 危険な物を触る

- 火や刃物で遊ぶ

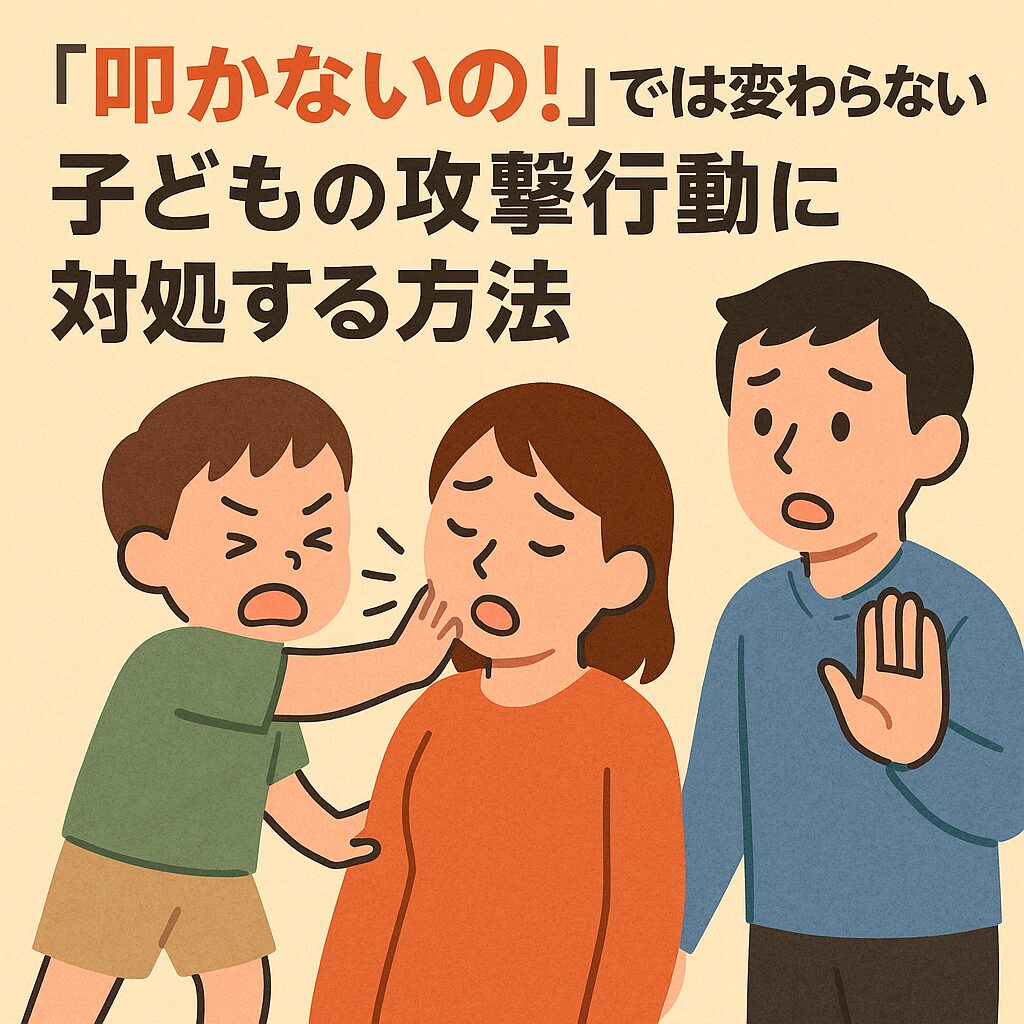

2. 他人に迷惑をかける行動

- 友達を叩く・いじめる

- 公共の場での大きな声や走り回り

- 物を壊す

- 嘘をつく

3. 社会のルールを破る行動

- 順番を守らない

- 約束を破る

- 人の物を勝手に取る

- 片付けをしない

4. 命に関わる行動

- 食べ物で遊ぶ

- 動物をいじめる

- 自分や他人を傷つける行為

年齢別の叱り方のポイント

子どもの発達段階によって、効果的な叱り方は異なります。年齢に応じた適切なアプローチを心がけましょう。

0歳〜2歳(乳幼児期)

特徴

- 言葉の理解が限定的

- 感情のコントロールができない

- 好奇心旺盛で危険の認識がない

叱り方のポイント

- 短い言葉で伝える:「ダメ」「危ない」など簡潔に

- 表情や声のトーンを活用:真剣な表情で低めの声で話す

- 即座に伝える:時間が経つと理解できない

- 代替行動を示す:「これはダメ、こうしよう」と具体的に

- 環境を整える:危険な物は手の届かない場所に置く

NGな叱り方

- 長時間の説教

- 複雑な理由の説明

- 感情的な怒鳴り声

3歳〜5歳(幼児期)

特徴

- 言葉の理解が進む

- 自我が芽生え反抗期が始まる

- 想像力が豊かになる

- 善悪の判断が少しずつできるようになる

叱り方のポイント

- 理由を簡潔に説明:「なぜダメなのか」を1〜2文で伝える

- 感情を言葉にする:「○○されると悲しい」「危なくて心配」

- 選択肢を与える:「謝るか、お片付けするか、どちらにする?」

- 時間をおく:興奮している時は少し時間をおいてから話す

- 褒めることも忘れない:良い行動をした時はしっかり褒める

具体例

- ダメな例:「何度言ったらわかるの!」

- 良い例:「お友達を叩くと痛くて悲しい気持ちになるよ。優しく『貸して』って言ってみよう」

6歳〜12歳(学童期)

特徴

- 論理的思考ができるようになる

- 社会のルールを理解し始める

- 友達関係が重要になる

- 自立心が芽生える

叱り方のポイント

- 論理的に説明:なぜその行動が問題なのかを筋道立てて説明

- 子どもの気持ちを聞く:一方的に叱らず、子どもの言い分も聞く

- 一緒に解決策を考える:「どうしたら良いと思う?」と問いかける

- 約束を決める:今後どうするかを一緒に決める

- 信頼関係を重視:叱った後のフォローを大切にする

具体例

- 「なぜ宿題をしなかったのか聞かせて。どうしたら毎日できるようになるか、一緒に考えよう」

13歳以上(思春期)

特徴

- 自我が確立される

- 親に対する反抗心が強くなる

- 論理的思考が大人に近づく

- プライドが高くなる

叱り方のポイント

- 対等な関係で話し合う:上から目線ではなく、話し合いの姿勢

- プライバシーを尊重:人前で叱らない

- 信頼関係を基盤にする:日頃からコミュニケーションを大切に

- 結果を重視:プロセスよりも結果や責任を意識させる

- 自己決定を尊重:最終的な判断は本人に委ねる部分も作る

効果的な叱り方の基本ステップ

子どもの心に響く叱り方には、基本的なステップがあります。以下の流れを意識することで、より効果的に子どもに伝えることができます。

ステップ1:冷静になる

感情的になっている時は、深呼吸をして心を落ち着けましょう。必要であれば、「少し時間をください」と言って、一度その場を離れることも大切です。

ステップ2:子どもの目線に合わせる

立ったまま上から見下ろすのではなく、子どもの目線に合わせてしゃがんで話します。これにより、威圧感を与えず、対等な関係で話ができます。

ステップ3:具体的な行動を指摘する

「何をしたのか」を具体的に伝えます。抽象的な表現ではなく、具体的な行動を指摘することで、子どもは何が問題だったのかを理解できます。

ステップ4:なぜダメなのかを説明する

年齢に応じて、その行動がなぜ良くないのかを説明します。安全面、他者への影響、社会のルールなど、理由を明確にしましょう。

ステップ5:正しい行動を示す

「どうすれば良かったのか」を具体的に示します。ダメなことを伝えるだけでなく、代替案を提示することで、子どもは次にどう行動すれば良いかを学べます。

ステップ6:子どもの理解を確認する

「わかった?」だけでなく、「どうして○○しちゃダメなのか、言ってみて」など、子どもに説明させることで理解度を確認します。

ステップ7:愛情を伝える

叱った後は、「あなたのことが大切だから言っているんだよ」など、愛情があることを伝えます。これにより、子どもは安心感を得られます。

絶対にやってはいけないNG行動

以下のような叱り方は、子どもの心を傷つけ、効果的でないばかりか、悪影響を与える可能性があります。

1. 人格否定をする

- NG例:「あなたはダメな子ね」「どうしてこんなことができないの」

- なぜダメか:子どもの自尊心を傷つけ、自己肯定感を下げる

- 代替案:行動を指摘し、人格は否定しない

2. 他の子と比較する

- NG例:「○○ちゃんはできるのに、なぜあなたはできないの」

- なぜダメか:劣等感を植え付け、他人への敵意を生む可能性

- 代替案:その子の過去と比較し、成長を認める

3. 感情的に怒鳴る

- NG例:大声で怒鳴りつける、感情をぶつける

- なぜダメか:子どもが恐怖を感じ、本当の理解につながらない

- 代替案:冷静になってから、落ち着いた声で話す

4. 過去のことを持ち出す

- NG例:「この前も同じことをしたでしょう」「いつもあなたは…」

- なぜダメか:子どもが諦めの気持ちを持つ

- 代替案:今回の行動にフォーカスする

5. 脅しや罰で支配する

- NG例:「もう知らない」「お母さんはもういや」「○○を取り上げる」

- なぜダメか:恐怖による支配は一時的で、本質的な理解につながらない

- 代替案:自然な結果を体験させる

6. 長時間説教する

- NG例:30分以上同じことを繰り返し説明する

- なぜダメか:子どもの集中力を超え、効果が薄れる

- 代替案:短時間で要点を伝える

7. 人前で叱る

- NG例:友達や他の家族の前で叱る

- なぜダメか:恥をかかせ、プライドを傷つける

- 代替案:二人きりの時に話す

叱った後のフォローが重要

叱ることは子育ての一部ですが、その後のフォローがとても重要です。適切なフォローにより、親子関係を修復し、子どもの成長を促すことができます。

1. 気持ちを切り替える時間を作る

叱った直後は、お互いに感情が高ぶっています。少し時間をおいて、気持ちを落ち着かせましょう。

2. 愛情を再確認する

叱ったことで愛情が変わらないことを伝えます。「怒ったけれど、あなたのことが大好きよ」などの言葉をかけましょう。

3. 良い行動を見つけて褒める

叱った後は、子どもの良い行動を意識的に見つけて褒めることが大切です。これにより、子どもは自信を回復できます。

4. 一緒に楽しい時間を過ごす

叱った後に、一緒に遊んだり、好きなことをしたりして、楽しい時間を共有しましょう。

5. 改善を認める

同じ問題が改善された時は、しっかりと認めて褒めることが重要です。子どもの努力を認めることで、更なる成長を促せます。

感情的にならないための工夫

親も人間です。時には感情的になってしまうこともあります。以下の工夫で、感情をコントロールしやすくなります。

1. 深呼吸をする

怒りを感じた時は、まず深呼吸をしましょう。10秒間深呼吸するだけで、気持ちを落ち着かせることができます。

2. 一度その場を離れる

「少し時間をください」と言って、その場を離れることも有効です。トイレに行く、外の空気を吸うなど、環境を変えてみましょう。

3. 6秒ルールを活用する

怒りのピークは6秒間と言われています。6秒間何も言わずに待つことで、感情的な言葉を避けることができます。

4. 子どもの立場に立って考える

「なぜこの行動をしたのか」を子どもの立場に立って考えてみましょう。理由があることが多く、理解することで冷静になれます。

5. 完璧を求めすぎない

子どもは成長過程にあります。失敗は成長の一部と考え、完璧を求めすぎないことが大切です。

6. 自分の体調やストレスを管理する

親の体調不良やストレスは、感情的になりやすい原因となります。十分な睡眠と休息を取り、自分自身のケアも忘れずに。

専門家のアドバイス

発達心理学の観点から

子どもの脳は25歳頃まで発達し続けます。特に感情をコントロールする前頭前野の発達は遅く、子どもが感情的になりやすいのは脳の発達段階によるものです。このことを理解することで、子どもの行動に対してより寛容になることができます。

教育専門家の意見

「叱る」ことの目的は、子どもが自分で考え、判断できるようになることです。答えを与えるのではなく、考えるきっかけを与えることが重要です。

臨床心理士からのアドバイス

子どもの問題行動の背景には、何らかの理由があることが多いです。表面的な行動だけでなく、その背景にある気持ちや状況を理解することが大切です。

年齢別 実践的な声かけ例

2歳児への声かけ

場面:友達のおもちゃを取ってしまった

- NG:「ダメでしょう!返しなさい!」

- OK:「『かして』って言おうね。お友達も使いたいの」

4歳児への声かけ

場面:片付けをしない

- NG:「何度言ったらわかるの!」

- OK:「おもちゃさんがお家に帰りたがっているよ。一緒に片付けしよう」

7歳児への声かけ

場面:宿題をしていない

- NG:「宿題しないとゲーム禁止!」

- OK:「宿題を忘れる時はどんな気持ち?どうしたら覚えていられるかな?」

10歳児への声かけ

場面:友達とのトラブル

- NG:「あなたが悪いのよ」

- OK:「何があったのか聞かせて。お友達はどんな気持ちだったと思う?」

まとめ

子どもの叱り方に「正解」はありませんが、効果的な原則はあります。最も大切なことは、子どもへの愛情を基盤とし、子どもの成長を願う気持ちを持つことです。

叱ることは子育ての重要な一部ですが、それ以上に大切なのは、日頃からの信頼関係づくりです。普段から子どもの話を聞き、一緒に過ごす時間を大切にし、良い行動をたくさん褒めることで、叱る必要のある場面も自然と減っていくでしょう。

完璧な親である必要はありません。時には感情的になってしまうこともあるでしょう。そんな時は素直に謝り、一緒に成長していく姿勢を大切にしてください。

子どもは親の背中を見て育ちます。親自身が学び続け、成長し続ける姿勢を見せることが、何よりも大切な教育になるのです。